- 「最近よく聞く心理的安全性、なぜ重要なんだろう?」

- 「うちのチーム、もっと活発にならないかな…」

と感じていませんか?

心理的安全性とは、チームや組織において、メンバーが自分の考えや意見、質問、懸念、あるいは失敗などを率直に発言しても、拒絶、批判、非難、報復などの不利益を恐れることなく、安心して行動できる状態 を指します。

「率直であることが許されるという感覚」であり、「対人関係においてリスクのある行動をしてもこのチームでは安全であるという、チームメンバーによって共有された考え」と定義されています。一部のメンバーだけがそう感じるのではなく、職場全体でその確信が共有され、風土として定着していることが重要です。

本記事では、心理的安全性がチームの成果を左右する理由と、メンバー全員が安心して意見を言い合える、強いチームを作る具体的な方法を解説します。

「発言しづらい」空気を変え、イノベーションを生み出す組織へと変革を起こした事例も紹介します。

心理的安全性が注目される5つの背景

心理的安全性は、現代の組織において非常に注目されています。その背景には、以下のようないくつかの重要な理由があります。

生産性の向上への貢献

Googleが行った大規模な調査「プロジェクト・アリストテレス」では、心理的安全性の高いチームが業務目標を上回る共通パターンであることが発見されました。

この調査では、心理的安全性の高いチームは、離職率が低く、他のメンバーが提案した多様なアイデアの活用がうまく、マネージャーから評価される機会が約2倍であり、収益性も高いことが示されています。

チーム内でメンバー全員がほぼ同じ時間だけ発言するような状態が、成功の鍵であることが明らかになったのです。

■プロジェクト・アリストテレスとは・・・

Googleの人員分析部が、業務目標を上回っているチームの共通パターンを見つけようとしたものです。

1:高い成果を出すチームの共通点を特定

2:チーム編成のあり方と労働生産性の相関関係を調査しましたが、明確な関連性は見られませんでした。

3:暗黙のルールや行動規範、チームカルチャーとの相関性も調べましたが、目立った共通点はありませんでした。

4:結果、成功するチームはメンバー全員がほぼ同じ時間だけ発言する という、心理的安全性の高いチームであることが成功の鍵であるという結論に至りました。

この調査結果を踏まえ、2014年の後半には、心理的安全性の具体策をチームリーダーレベルの社員に考えてもらうように促しました。

従業員エンゲージメントの向上

心理的安全性の高い職場では、メンバーは仕事にやりがいを感じ、主体性をもって行動するようになるため、モチベーションが高まります。自分の意見が尊重され、チームに価値を提供できると感じることで、会社への満足度や愛着も高まります。

また、心理的安全性は組織文化の変革においても不可欠な要素 で、対人関係を気にせず意見し合える環境が良い組織文化を作る上で大切です。心理的安全性の醸成と強化は、組織の持続可能性を高める取り組みの中核的な基盤として注目されています。

イノベーションの創出

心理的安全性の高い環境では、メンバーが安心して意見やアイデアを発言できるため、活発なコミュニケーションとアイデア交換が促進されます。

多様な価値観からの新しいアイデアが生まれやすく、これまでにない斬新なアイデアも期待できます。心理的安全性は、「話しやすさ」「助け合い」「挑戦」「新奇歓迎」という4つの因子で構成されており、イノベーションが起きやすい環境を作る 上で不可欠です。

離職率の低下

心理的安全性が高い職場は、従業員にとって安心して働ける居心地の良い環境 となり、結果として従業員エンゲージメントが高まり、離職率の低下につながります。安全で大切にされているという心理的安全性が確保された従業員は、その会社に留まりたいと思うようになります。

心理的安全性が低い職場では、メンバーは無知だと思われる不安、無能だと思われる不安、邪魔をしていると思われる不安、ネガティブだと思われる不安から、質問や相談、ミスやトラブルの報告をためらってしまいます。

一方、心理的安全性の高い環境では、困ったときにすぐに確認したり、ミスが発生したときも隠さずすぐに報告・相談したりするようになるため、最低限の損失に抑えたり、メンバー全員で課題を解決する風土が作られます。

ネガティブな意見も言いやすくなるため、悪い情報の早期発見にもつながります。

変化への対応力の向上

心理的安全性の低い組織は変化を好まない傾向がありますが、変化の激しい現代社会においては、社員や管理職層から多様なアイデアが出てくる組織でなければ時代に取り残されてしまう可能性 があります。心理的安全性を高めることで、組織は変化に柔軟に対応し、成長を続けることができます。

このように、心理的安全性は、単に働きやすい環境を作るだけでなく、組織の生産性、イノベーション、人材定着、リスク管理など、多岐にわたる重要な側面にポジティブな影響を与える ため、多くの企業や組織から注目され、その重要性が認識されています。

組織の心理的安全性が高いことのメリット

心理的安全性は、単なる仲良しグループや馴れ合い ではなく、目標達成のために、相手を信頼して率直なコミュニケーションを行い、建設的な意見交換や時には厳しい指摘も行われる 状態です。

具体的には、自分の考えを率直に発言したり、意見の相違を表明したり、問題を指摘したり、ミスをしたり、質問をしたりしても、ネガティブな結果を恐れずにできるという感覚、「率直であることが許されるという感覚」 です。心理的安全性が高いと、メンバーは

- 無知だと思われる不安

- 無能だと思われる不安

- 邪魔をしていると思われる不安

- ネガティブだと思われる不安

といった4つの不安を感じにくくなります。

心理的安全性と居心地の良さの主な違い は以下の点です。

リスクを取ることへの安心感

心理的安全性は、意見を言うことや間違いを認めることなど、リスクを伴う行動をしても安全である という安心感に基づいています。一方、居心地の良さは、必ずしもリスクを取ることを奨励するものではありません。単に人間関係が円滑で、摩擦が少ない状態を指すこともあります。

建設的な意見交換と批判

心理的安全性の高い職場では、課題に対して厳しい意見交換や本音での話し合いができます。異なる意見や反対意見、目新しい意見も歓迎されます。

これは、単に仲が良いだけの居心地の良い職場とは異なり、より高い目標達成のために、遠慮なく意見を出し合える関係性 が重要です。

目標達成への意識

心理的安全性の高い職場では、人間関係が良好であると同時に、目標達成に向けて全員で真剣に取り組み、チャレンジを行う 姿勢があります。

一方、単に居心地が良いだけの「ぬるま湯組織」では、積極的にチャレンジを行わず、仕事の目標達成意識が低い傾向があります。

課題やネガティブなことへの指摘

心理的安全性の高い職場では、課題やネガティブなことを指摘し合える 関係性があります。指摘することへの恐れがないため、問題の早期発見と解決につながります。

居心地が良い職場でも、ネガティブなことを指摘しにくい雰囲気がある場合、心理的安全性は低いと言えます。

変化への対応力

心理的安全性の低い組織は変化を好まない傾向がありますが、心理的安全性の高い組織は、現状維持ではなく、より良い状態にするためにさまざまなアイデアを出し合い、挑戦できる環境 があります。

居心地が良いことは重要ですが、それだけでは組織の成長やイノベーションを促進する心理的安全性にはつながりません。心理的安全性は、安心してリスクを取り、挑戦し、建設的な対話を通じて組織の成果を高める基盤となるものです。

心理的安全性の向上に成功した企業事例

心理的安全性を高める取り組みは、多様な業界や組織文化を持つ企業で実践され、具体的な成果を上げています。ここでは、異なる特徴を持つ2社の成功事例をご紹介します。

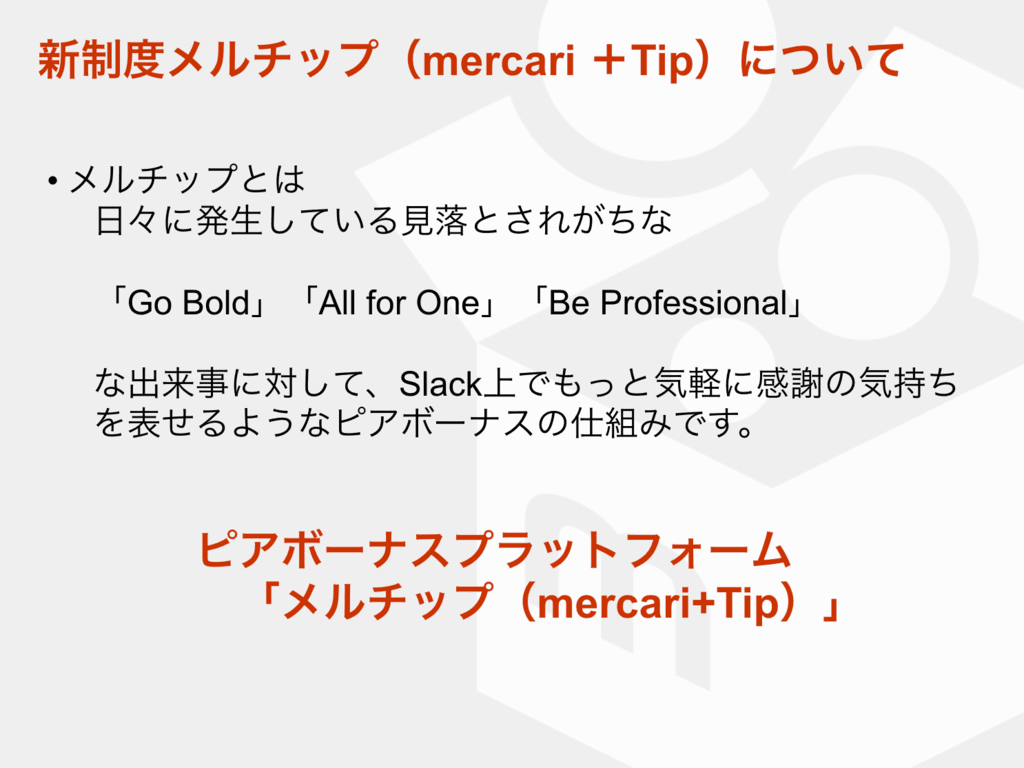

株式会社メルカリ|急成長・多様化する組織での文化醸成にメルチップ制度を導入

フリマアプリ「メルカリ」で知られる株式会社メルカリは、創業から短期間で従業員数が約2000名規模にまで急拡大しました。この急速な成長は、組織運営上の様々な課題をもたらしました。具体的には、組織の拡大スピードに社内システムや制度、仕組みの整備が追いつかない状況が生じていました。

急成長を支えるための採用活動に人事リソースが大きく割かれていた一方で、既存社員のエンゲージメント向上や育成、多様な人材が活躍できるための人事制度のアップデートが急務となっていた可能性も指摘されています。

これらの課題に対応するため、メルカリは心理的安全性の向上と企業文化の醸成を目的とした多角的な施策を導入しました。

メルチップ (Mertip)

社員同士が日々の業務の中で感じた感謝や賞賛の気持ちを、少額のインセンティブ(チップ)と共にオンラインで送り合えるピアボーナス制度です。投稿内容は全社員に公開され、誰が誰に、どのような理由で感謝を送ったのかが可視化されます。この仕組みは、メルカリのバリュー(価値観)を体現する行動を奨励するように設計されています。

メルチップ導入後の成果や効果

メルチップ導入後に行われた社内アンケートでは、87%の社員が「満足した」と回答しており、感謝の気持ちが可視化されることで、互いに「仕事を見てくれている」という安心感が醸成されました。

導入効果は上々

mertipは社内コミュニケーションツールであるSlackで設定したコマンドやWebからの投稿で送り合うことができます。

9月から導入し1ヶ月程経ちましたが、導入効果は上々で、社内のアンケート調査では満足度が約87%。mertipの消化率も期待以上の数値となっています。

(参考:https://careers.mercari.com/mercan/articles/2017-10-24-151523/)

原則リモートワークへ移行した後も、従業員のエンゲージメントを示すeNPS℠(Employee Net Promoter Score)が10ポイント以上向上し、「生産性が高まった」と回答した社員も約30%にのぼりました。また、バリューの一つである「All for One」を体現する行動(例:他チームでも利用可能なオンボーディングリストの作成)が評価され、社内表彰に繋がった事例もあります。

これらの施策を通じて、物理的に離れた場所にいる従業員同士が互いを認め合い、組織として繋がっているという感覚を生み出すことに貢献しました。

成功に至った要因や背景

メルカリの成功要因としては、まず経営陣が組織課題を早期に認識し、CHRO(最高人事責任者)を採用するなど、心理的安全性の向上と文化醸成に強くコミットしたことが挙げられます。次に、バリューを単なるスローガンに終わらせず、採用から評価、日常のコミュニケーションに至るまで、組織運営の軸として一貫して活用した点です。

さらに、メルチップのようなテクノロジーを活用した仕組みと、1on1のような人間的な対話を組み合わせることで、大規模かつ多様な組織に対応する多角的・複合的なアプローチを取ったことも大きいです。

メルカリの事例は、組織の急成長や従業員の多様化といった避けられない変化に対して、心理的安全性を確保し、企業文化を意図的に設計・維持することの重要性を示しています。注目すべきは、メルチップのような仕組みを単なるインセンティブ制度としてではなく、企業のバリュー(価値観)と明確に結びつけている点です。

感謝や賞賛といった行動がバリューの実践として認識され、時には社内表彰にも繋がることで、従業員は日々の業務の中で自然とバリューを意識し、それを体現する行動が強化されます。このように、具体的な行動や制度を、組織が大切にする抽象的な価値観とリンクさせることが、望ましい文化を効果的に醸成し、定着させる上で重要な役割を果たしています。

ピクサー|創造性を支える率直なフィードバック文化『ブレイントラスト』

革新的な作品を生み出し続けるためには、常にアイデアの枯渇や質の低下といった課題に直面する可能性があります。特に、映画制作者(監督やアーティスト)は、自らが情熱を注いで生み出した作品に対して非常に個人的な繋がりを感じやすく、批判に対して脆弱になりがちです。

そのため、建設的であっても率直なフィードバックを受け入れること、あるいは他者に対して率直な意見を表明することには、大きな対人関係上のリスクが伴います。また、専門分野や役職による階層意識や部門間の壁が存在すれば、自由なアイデアの交換や創造的な協力が妨げられる可能性もありました。

ピクサーは、こうした創造的なプロセス特有の課題を乗り越え、継続的に高品質な作品を生み出すために、心理的安全性を核とした独自の文化と仕組みを構築してきました。

参考:What we can learn about psychological safety from Pixar

ブレイントラスト (Braintrust)

制作中の映画の初期段階のバージョン(ラフカットなど)を、経験豊富な監督や脚本家、ストーリーテラーといった少人数の専門家グループが鑑賞し、監督に対して率直かつ建設的なフィードバックを提供する定例会議です。この会議には厳格なルールが存在します。

- 第一に、フィードバックは常に建設的であり、作品(プロジェクト)そのものに向けられるべきで、決して個人(監督やスタッフ)への攻撃であってはなりません。同時に、フィードバックを受ける側(監督)は、個人的な感情で受け止めず、防御的にならずに真摯に耳を傾ける必要があります。

- 第二に、ブレイントラストからの提案はあくまで「提案」であり、「指示」や「命令」ではありません。フィードバックをどのように反映させるかの最終的な意思決定権は、全面的にその映画の監督にあります。

- 第三に、フィードバックは共感に基づいて行われ、相手を助けたいという純粋な動機から発せられるべきであり、参加者は個人的な利害や隠れたアジェンダを持つべきではありません。

ピクサーでは、「率直さ(Candor)」、すなわち正直で遠慮のないコミュニケーションが奨励されます。これは、単に礼儀正しく当たり障りのない意見を交わすことではなく、作品をより良くするために、たとえ厳しい内容であっても本質的な問題を指摘し合うことを意味します。

同時に、「早く失敗し、頻繁に失敗する(Fail early, fail often)」という考え方が浸透しており、制作プロセスにおける失敗は避けられないもの、むしろ学習と改善のために不可欠な機会として積極的に捉えられています。ミスを犯しても非難されることはなく、そこから学び次に活かすことが重視されます。

施策導入後の成果や効果

これらの取り組みの結果、ピクサーは『トイ・ストーリー』以降、発表するほぼ全ての長編アニメーション映画で、興行的成功と批評家からの高い評価の両方を獲得するという、映画業界において前例のない驚異的な成功を収め続けています。

ブレイントラストにおける率直なフィードバックは、制作途中の危機を救い(例:『トイ・ストーリー2』)、作品の質を飛躍的に向上させる上で決定的な役割を果たしてきました(例:『トイ・ストーリー3』の結末変更とアカデミー賞受賞)。

これにより、ピクサーは常に高いレベルの創造性とイノベーションを維持し、従業員が安心してリスクを取り、困難な課題に挑戦できる制作環境を実現しています。

成功に至った要因や背景

ピクサーの成功の根幹には、エド・キャットムルをはじめとするリーダーシップ層の明確な哲学と、心理的安全性を意図的に構築し、維持し続けようとする強い意志があります。単に才能ある人材を集めるだけでなく、彼らが協働し、創造性を最大限に発揮できる「環境」を作ることが最重要であるという信念が貫かれています。

その具体的な現れが、「ブレイントラスト」という、率直でありながらも安全なフィードバック交換を可能にする独自の仕組みと、その運用を支える明確なルールです。

さらに、失敗を単に許容するだけでなく、創造的なプロセスに不可欠な一部として積極的に位置づけ、常態化させる文化を醸成したことも、実験と学習のサイクルを加速させる上で極めて重要でした。

ピクサーの事例は、心理的安全性が、特に創造性が求められる分野において、厳しいフィードバックや率直な批判と矛盾するどころか、むしろそれらを建設的に行うことを可能にする基盤であることを力強く示しています。

ブレイントラストが機能する上で重要な鍵となっているのが、フィードバックを提供する役割と、最終的な意思決定を行う権限(監督)とを明確に分離している点です。

ブレイントラストは強力な助言を与えますが、その意見に従うことを強制する権限は持ちません。監督は、寄せられたフィードバックを吟味し、それを受け入れるかどうかを最終的に自身の責任で判断します。

この権限の分離により、監督は外部からの過度なプレッシャーを感じることなく、純粋にフィードバックの内容の価値を判断できます。さらに、ピクサーは失敗を単に許容するレベルに留まらず、創造的なプロセスにおいて不可欠な学習要素として積極的に位置づけ、それを「常態化」させている点も特筆に値します。

「Fail early, fail often(早く、頻繁に失敗せよ)」 というモットーは、失敗を避けるべき「異常事態」ではなく、むしろ健全なプロセスの一部である「通常の状態」と捉える文化を象徴しています。失敗の常態化こそが、ピクサーが継続的に革新的な作品を生み出し続けるための重要な源泉となっています。

2社の共通点

2社の共通点と特徴を以下の表にまとめました。異なる業界や組織状況において、心理的安全性を高めるためにどのような課題認識に基づき、どのようなアプローチが取られ、どのような成果に繋がったのかを一覧することで、読者が自社の状況に照らし合わせて具体的な施策を検討する際の参考となることを意図しています。

| 企業名 (Company) | 業界/文脈 (Industry/Context) | 導入前の主な課題 | 主要な施策 | 主な成果 | 成功の鍵 |

|---|---|---|---|---|---|

| 株式会社メルカリ | IT / フリマアプリ運営、プラットフォーム事業 | 急速な組織拡大と多様化 。複数拠点・リモートワークによる一体感希薄化 。 | メルチップ(ピアボーナス)、1on1ミーティング 、バリュー浸透 、Slack活用・分析 、オフサイト、フルフレックス 。 | メルチップ満足度87% 。eNPS向上 。リモート下での生産性向上 。拠点間の繋がり強化 。バリュー体現の促進 。 | 経営層のコミットメント 。バリュー中心の文化形成 。テクノロジーと対話のハイブリッドアプローチ 。環境変化への迅速な適応 。感謝・賞賛の可視化 。 |

| ピクサー | エンターテイメント / アニメーション映画制作 | クリエイティブプロセスにおけるリスクと失敗への対応 。率直なフィードバックの困難さ 。 | ブレイントラスト(専門家によるフィードバック会議)と明確なルール 。率直さ(Candor)と失敗許容の文化 ("Fail early, fail often") 。リーダーによる模範 。フラットなコミュニケーション 。 | ほぼ全作品での商業的・批評的成功 。作品品質の大幅向上(例:トイ・ストーリー3 )。高い創造性とイノベーションの維持 。リスクテイク可能な環境 。 | リーダーシップの哲学と強い意志 。ブレイントラストという具体的仕組み 。失敗をプロセスの一部として常態化 。相互信頼に基づくフラットな構造 。 |

リーダーシップの強いコミットメント

2社いずれにおいても、経営層やリーダーが心理的安全性の重要性を深く理解し、その醸成に向けて自ら積極的に関与し、模範となる行動を示していることが成功の基盤となっています。

意図的な仕組みと文化の設計

心理的安全性が自然発生的に高まるのを待つのではなく、各社の状況に合わせて、具体的な制度や明確な行動規範(例:Mercariのバリュー、Pixarのフィードバックルール)を意図的に導入し、文化として根付かせようとしている点です。

役職や立場に関わらず、誰もが安心して率直な意見、質問、懸念を表明できることが奨励されており、そのための具体的な場(会議、1on1、チャットツールなど)やチャネルが整備されています。

失敗に対する建設的な姿勢

役職や立場に関わらず、誰もが安心して率直な意見、質問、懸念を表明できることが奨励されており、そのための具体的な場(会議、1on1、チャットツールなど)やチャネルが整備されています。失敗を個人の責任として追求・罰するのではなく、組織全体の学習と成長の機会として捉える文化が醸成されていることも特筆すべき点でしょう。

組織の心理的安全性を測る方法

組織の心理的安全性を測る方法はいくつかあります。アンケート調査の実施や、組織内の行動やコミュニケーションを観察することなどがあります。

アンケート調査

匿名性を保ったアンケートは、心理的安全性を評価する効果的な方法の一つです。匿名にすることで、従業員は自身の感じた心理的安全性を率直に伝えやすくなります。

特に代表的なのは、心理的安全性の概念を提唱したハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授が開発した以下の7つの質問項目を用いた測定方法です。

- チームの中でミスをすると、たいてい非難される。

- チームのメンバーは、課題や難しい問題を指摘し合える。

- チームのメンバーは、自分と異なるということを理由に、他者を拒絶することがある。

- チームに対してリスクのある行動をしても安全である。

- チームの他のメンバーに助けを求めることは難しい。

- チームメンバーは誰も、自分の仕事を意図的におとしめるような行動をしない。

- チームメンバーと仕事をする際、自分のスキルと才能が尊重され、活かされていると感じる。

これらの質問に対し、「全くそう思わない」から「非常にそう思う」といった段階(例:5段階や7段階のリッカートスケール)で従業員に回答してもらい、その結果を集計・分析することで、チームや組織全体の心理的安全性のレベルを把握します。この方法は、Google社をはじめとする多くの企業で、チームの状況を把握するために活用されています。

アンケートを実施することで、チームメンバーが「発言しにくい雰囲気があるか」「提案が却下されやすいと感じているか」など、心理的安全性が低いと感じる原因となっている要素を把握できる可能性があります。

エンゲージメント調査や従業員満足度調査

既に定期的に実施している従業員エンゲージメント調査や従業員満足度調査に、心理的安全性に関する質問項目を追加することで、効率的に心理的安全性の現状を把握できます。既存の調査の流れに乗せることで、従業員の回答への心理的なハードルを下げ、より多くの回答を得やすくなるというメリットもあります。

追加する質問項目としては、先の7つの質問の一部を参考にしたり、自社の状況に合わせて独自に開発したりすることが考えられます。

例えば、

- 「この職場で自分の意見やアイデアを安心して言える」

- 「ミスや失敗をしても責められることなく、改善のための建設的な話し合いができる」

- 「チームのメンバーは互いに尊重し、助け合っている」

といった項目を追加することが考えられます。

既存の調査結果と合わせて分析することで、エンゲージメントや満足度と心理的安全性の関連性を把握したり、特定の属性の従業員における心理的安全性の課題を特定したりすることも可能になります。

ただし、既存の調査に過度に項目を追加すると、回答者の負担が増え、回答率が低下する可能性もあるため、質問項目の選定は慎重に行う必要があります。

心理的安全性が低い職場に見られる行動や兆候の観察・評価

直接的なアンケート調査に加えて、心理的安全性の低い職場に見られる具体的な行動や兆候を観察し評価することも、現状を把握する上で有効な手段です。

- 会議中に質問や意見がほとんど出ない

- メンバーが自分の過ちを認めることに抵抗を感じる

- 難しい会話や議論を避ける傾向がある

- チームリーダーや管理職が会議の議論を支配する

- フィードバックが頻繁に行われず求められることもない

- メンバーが自分の職務以外のことを進んですることがない

- 必要なときにお互いに助けを求めない

- 意見の相違や異なる視点からの意見がほとんどない

- お互いを個人として深く理解していない など

といった兆候が見られる場合、その職場の心理的安全性は低い可能性があります。また、従業員が不明点を質問しない、ミスやトラブルをすぐに報告しない、自発的に仕事をしないといった行動も、心理的安全性の低さを示す可能性があります。これらの観察は、管理職や人事担当者が日常業務の中で意識的に行うことができます。

従業員への個別インタビュー

アンケート調査では捉えきれない、従業員のより深く具体的な意見や感情を把握するために、個別インタビューやグループインタビューを実施することも有効な方法です。

匿名性が保たれた状態での自由な対話を通じて、従業員が職場やチームに対してどのような不安や懸念を感じているか、どのような時に心理的安全性が損なわれていると感じるかなどを直接聞くことができます。

例えば、「発言することへの不安」「ミスをした際の周囲の反応への恐れ」「上司や同僚とのコミュニケーションの状況」「チーム内での協力体制」「自身の意見やアイデアが受け入れられていると感じるか」といったテーマについて質問することで、心理的安全性の具体的な状況を把握できます。

グループインタビューの場合、他の参加者の意見に触発されて新たな意見が出てくることも期待できます。インタビューを行う際には、従業員が安心して本音を話せるような信頼関係を築くこと、発言内容が不利益につながらないことを保証することが重要です。

インタビューの結果は、定性的な情報として分析し、アンケート調査の結果と合わせて総合的に評価することで、より深い理解につながります。

組織内のコミュニケーション状況の分析

心理的安全性は、組織内のコミュニケーションの質と密接に関連しています。コミュニケーションが活発でオープンな職場ほど心理的安全性が高く、逆にコミュニケーションが少なく、一方的な情報伝達や批判的な会話が多い職場ほど心理的安全性は低い傾向があります。

組織内のコミュニケーション状況を分析する方法としては、会議での発言頻度や内容の観察、チャットツールや社内SNSなどのコミュニケーションログの分析、従業員間の非公式な会話の頻度や内容の把握などがあります。

例えば、会議で特定の人しか発言しない、反対意見や異質な意見が出にくい、質問が出ない、ネガティブな情報が共有されにくいといった状況は、心理的安全性の低さを示唆している可能性があります。

コミュニケーション分析の結果に基づいて、意見交換が活発に行われるような環境づくり、多様な意見を受け入れる文化の醸成、質問や相談がしやすい雰囲気づくりなどの対策を講じることが、心理的安全性の向上につながります。

今後の組織の心理的安全性を高める7つの方法

上記の成功事例分析および関連する研究知見に基づき、今後の組織が心理的安全性を高めるために実践すべき具体的な方法を7つに整理します。

リーダーシップによる模範とコミットメント

心理的安全性の醸成において、リーダーの役割は極めて重要です。まず、リーダー自身が心理的安全性の重要性を理解し、それを組織文化として根付かせるという明確な意志を表明し、コミットメントを示す必要があります。

言葉だけでなく、行動で示すことが求められます。具体的には、リーダーが自身の弱み、過去の失敗、あるいは現在の課題などを率直に開示すること(脆弱性を示すこと)が有効です。ピクサーのエド・キャットムルやGoogleのマネージャー、マット・サカグチの事例が示すように、リーダーの自己開示は、他のメンバーが安心して自己開示できる雰囲気を作り出す上で大きな効果があります。

また、メンバーからの発言、特に懸念や異論、あるいは「悪い知らせ」に対して、感情的にならずに冷静に耳を傾け、発言したこと自体に感謝の意を示す姿勢が重要です。否定的な反応を示したり、問題を指摘したメッセンジャーを罰したりするようなことがあれば、メンバーは二度と口を開かなくなるでしょう。

リーダーの反応は、その後のメンバーの行動を決定づける強力なシグナルとなるため、常に意識的な対応が求められます。日常業務においても、傾聴、共感、支援といった心理的安全性を高める行動を率先して実践し、組織全体の模範となることが不可欠です。リーダーの一貫した行動こそが、心理的安全な文化を築くための最も強力な推進力となります。

オープンで建設的なコミュニケーションの促進

心理的安全性の高い組織では、メンバーが気兼ねなく発言できるオープンなコミュニケーションが活発に行われます。そのためには、まず「話しやすい雰囲気」を意図的に作ることが重要です。

会議においては、特定の人だけが話すのではなく、意識的に全員に発言を促したり、発言機会が均等になるよう配慮したりすることも有効です(Googleの知見)。どのような意見であっても(ポジティブなものだけでなく、ネガティブな意見や懸念であっても)歓迎するという姿勢を明確に示すことが求められます。

異なる意見や対立が生じた場合も、それを脅威と捉えるのではなく、多様な視点から問題を検討し、より良い解決策を見出すための成長の機会と捉える認識を組織全体で醸成することが望ましいでしょう。ただし、単に「何でも言って良い」だけでは、建設的な議論に繋がらない場合もあります。

ピクサーのブレイントラストの事例が示すように、フィードバックを行う際の明確なルール(例:人格ではなく行動や事象に焦点を当てる、具体的である、相手を助ける意図を持つ)を設定し、それをメンバー間で共有することが、質の高い対話を可能にします。

さらに、業務に関するコミュニケーションだけでなく、雑談やインフォーマルな交流の機会を設けることも、メンバー間の相互理解を深め、信頼関係を構築する上で有効です。共有の休憩スペースを設置したり、社内イベントを企画したりすることも、部門を超えた交流を促進するでしょう。

重要なのは、コミュニケーションの「量」だけでなく、その「質」を高めるための工夫であり、安全な対話のための明確なガイドラインや期待値を設定することが、心理的安全性を土台とした建設的なコミュニケーションを実現する鍵となります。

失敗を学習機会と捉える文化の醸成

挑戦には失敗がつきものです。心理的安全性の高い組織では、失敗が許容されるだけでなく、むしろ貴重な学習機会として捉えられます。まず、組織全体として「失敗やミスは誰にでも起こりうること」を認め、失敗した個人を一方的に非難するのではなく、その原因を客観的に分析し、学びを得て再発防止に繋げるという建設的な姿勢を共有することが重要です。

失敗経験を隠すのではなく、オープンに共有することを奨励し、そこから得られた教訓や学びを称賛する文化を育むことが望ましいでしょう(リクルートでは失敗談の共有が推奨されています)。

リーダーは、「挑戦した結果としての失敗は、罰せられるべきものではなく、成長の糧である」というメッセージを明確に発信し続ける必要があります。これにより、従業員は失敗を過度に恐れることなく、新しいアイデアや困難な課題に挑戦するためのリスクを取ることが可能になります。

ピクサーの「Fail early, fail often」 という考え方は、失敗を創造プロセスに不可欠な要素として積極的に肯定する姿勢の表れです。ただし、心理的安全性が単なる「ぬるま湯」 になってはなりません。無謀な挑戦や、明らかに注意義務を怠ったことによる失敗までを無条件に容認するわけではありません。

高い目標達成への意欲や、プロフェッショナルとしての責任感は維持されるべきであり、心理的安全性は、あくまで高い基準を目指す上での挑戦と学習を支えるための土台として機能する必要があります。

失敗に対する組織的な「意味づけ」を、罰から学びへと転換することであり、それによって挑戦への心理的ハードルを下げ、組織全体の学習能力を高めることにあります。

多様性の尊重とインクルージョンの推進

現代の組織は、性別、年齢、国籍、文化、経験、価値観など、多様なバックグラウンドを持つメンバーで構成されることが一般的です。心理的安全性を高めるためには、この多様性を組織の強みとして活かすインクルーシブな環境を構築することが不可欠です。

まず、メンバー一人ひとりが持つ異なる価値観、意見、経験、そして強みを尊重し、それらを積極的に受け入れるという姿勢を組織全体で明確に示す必要があります。会議や意思決定のプロセスにおいては、特定の属性を持つメンバーだけでなく、多様なメンバーが平等に発言し、貢献できる機会を意図的に確保することが重要です。

特に、少数派(マイノリティ)の意見にも注意深く耳を傾け、異なる視点を歓迎する姿勢が求められます。また、多くの人が無意識のうちに持っている偏見(アンコンシャスバイアス)が、意図せず他者を傷つけたり、発言を抑制したりする可能性があることを認識し、関連する研修などを実施してメンバーの意識を高めることも有効です。

目指すべきは、誰もが組織の中で偽りのない自分自身でいられる(Be Authentic)と感じられ、自分の個性や強みが埋没することなく発揮できる環境です。Googleの研究が示したように、単に多様な人材を集めるだけでは不十分であり、心理的安全性が確保されて初めて、その多様性が組織の力となります。

心理的安全性は、多様な人材が持つポテンシャルを最大限に引き出し、イノベーションやより良い意思決定に繋げるための、まさに前提条件と言えるでしょう。

相互支援と協力の奨励

心理的安全性は、個人の資質だけで決まるものではなく、チームメンバー間の日々の相互作用の中で育まれるものです。したがって、互いに助け合い、協力し合う文化を醸成することが重要となります。

まず、「助けを求めること(Asking for help)」は弱さの表れではなく、チームで成果を出すための当然の行動であるという認識を広め、助けを求めやすい雰囲気を作ることが大切です。現状、助けを求めることに心理的な抵抗を感じるメンバーがいるならば、その障壁を取り除く必要があります。

新入社員や経験の浅いメンバーに対しては、メンター制度やOJT(On-the-Job Training)、あるいは同僚同士で学び合うピアラーニングなどを導入し、組織的なサポート体制を整えることが有効です。これにより、メンバーは孤立感を抱くことなく、困ったときに頼れる存在がいるという安心感を得られます。

また、ピクサーの事例に見られるように、メンバーが個人の成果だけでなく、チーム全体の成功に対して責任を持ち、互いに協力し合うことを奨励する姿勢も重要です。過度な個人間の競争を煽るような評価制度やインセンティブ設計は、むしろ心理的安全性を破壊し、協力ではなく足の引っ張り合いを生む可能性があるため注意が必要です。

むしろ、メルカリのメルチップやPhone AppliのTHANKS のように、日々の業務における感謝や賞賛の気持ちを気軽に伝え合い、互いの貢献を認め、承認するための仕組みを導入することは、ポジティブな相互作用を促進し、協力的な文化を強化する上で効果的です。心理的安全性の土台には、信頼に基づいたメンバー間の協力関係が不可欠なのです。

役割と期待の明確化

組織やチームの中で、自分が何をすべきか、何を期待されているのかが不明確な状態は、従業員に不安や混乱をもたらし、心理的安全性を損なう要因となる可能性があります。

したがって、各メンバーの役割、責任範囲、そして達成すべき目標(例えば、OKR(Objectives and Key Results)のような目標管理手法の活用)を明確に設定し、それを本人及び関係者間で共有することが重要です。業務の進め方や意思決定のプロセスについても、可能な限り透明性を高め、メンバーが状況を理解しやすくすることも有効です。

また、チームとしてどのような行動が期待され、どのようなルールに従うべきかについて、メンバー間で共通の認識を持つことも、認識の齟齬による不信感を防ぐ上で役立ちます。

さらに、メンバーが期待された役割を果たし、目標を達成するために必要な情報、ツール、リソース、そして適切な権限を、組織としてしっかりと提供することも重要です。Googleのプロジェクト・アリストテレスにおいても、「構造と明確性」は心理的安全性の次に重要な要素として特定されています。

役割や目標が曖昧であれば、従業員は何を基準に行動し、どのように評価されるのかについて不安を感じ、結果としてリスクを取ることをためらってしまいます。

逆に、期待される役割や目標が明確であれば、従業員はその範囲内で安心して自分の能力を発揮し、発言・行動しやすくなります。このように、組織構造や役割分担における明確さは、従業員の心理的な安定感をもたらし、安全な範囲内での自律的な行動や挑戦を促すための基盤となります。

定期的な対話とフィードバックの仕組み化

心理的安全性の高い状態を維持・向上させていくためには、一度きりの施策で終わらせるのではなく、継続的な対話と改善のサイクルを組織内に定着させることが不可欠です。

そのための有効なアプローチの一つが、対話とフィードバックを「仕組み化」することです。具体的には、メルカリや他の多くの企業で導入されているように、上司と部下が定期的に1対1で対話する「1on1ミーティング」を制度化することが挙げられます。

ここでは、業務の進捗だけでなく、キャリアの展望、個人的な悩み、あるいは心身のコンディションなど、より幅広いテーマについてオープンに対話する機会を設けることが推奨されます。また、チームミーティングやプロジェクトの節目などで、定期的に活動の振り返り(Reflection)を行い、相互にフィードバックを交換する時間を意識的に確保することも重要です。

さらに、リクルートやメルカリのように、同僚同士でフィードバックを送り合う「ピアフィードバック」の仕組みを導入することも、多角的な視点からの気づきや学びを促し、自己成長とチーム力向上に繋がる可能性があります。

加えて、従業員サーベイなどを活用して、定期的に組織やチームの心理的安全性の状態を測定・可視化し、その結果に基づいて具体的な改善策を計画・実行していくことも重要です。問題が発見された場合には、迅速に対処する体制も必要となります。

従業員が懸念や問題を提起できる公式なスピークアップ制度を設けることも、問題を早期に発見し対処するために有効です。これらの「仕組み」を導入することで、心理的安全性の維持・向上が、特定のマネージャー個人の資質や努力だけに依存する状態から脱却し、組織全体として継続的に取り組み、文化として定着させていくことが可能になります。

まとめ

心理的安全性の向上は組織に多大な恩恵をもたらす可能性を秘めています。しかし、その構築と維持は、一度きりの施策やキャンペーンによって達成されるものではありません。

心理的安全性の高い文化を築き、それを維持していくためには、リーダーシップ層による揺るぎないコミットメントと、組織全体での地道で継続的な努力が不可欠です。心理的安全性は、一度確立されれば安泰というものではなく、非常に脆弱なものでもあります。

本記事で提示した成功事例からの学びと7つの実践的アプローチが、各組織における心理的安全な文化の構築に向けた一助となることを願っています。