企業活動の複雑化とグローバル化に伴い、日本国内の企業における法務相談ニーズは急速に高まっています。しかし、法務体制の整備状況は企業規模によって大きな格差が生じており、特に中小企業においては法的リスク管理の対応が不十分な状況にあります。

本記事では、日本国内における企業法務相談ニーズの増加状況、企業間の法務格差の実態、そして顧問弁護士の必要性について詳細に解説します。

企業の法務相談の種類と弁護士に相談できる内容

企業経営においては様々な法的課題が発生します。適切な法務相談を行うことで、法的リスクを回避し、安定した経営基盤を築くことが可能になります。本レポートでは、企業が弁護士に相談できる主な法務相談の種類と内容について詳しく解説します。

契約書の作成・リーガルチェック

契約書は企業活動の基盤となる重要な文書であり、その作成や確認は法的リスク回避のために不可欠です。

企業間の取引では様々な形態の契約書が必要となります。契約書に不備があると想定外のトラブルが発生する可能性があります。弁護士に依頼できる主な契約書関連の相談としては以下のようなものがあります。

- 従業員の雇用契約書

- 取引基本契約書

- 売買契約書

- 業務委託契約書

- 業務提携契約書

- ライセンス契約書

- 著作権譲渡契約書

- 代理店契約書

- 秘密保持契約書(NDA)

- 工事請負契約書

- フランチャイズ契約書

特に「または」や「並びに」といった言葉遣いの違いによってトラブルが生じる事例もあるため、専門家によるリーガルチェックが重要です。

労務・人事関連の法務相談

企業にとって従業員との関係は経営の根幹に関わる問題であり、労務トラブルは深刻な影響を及ぼす可能性があります。労務・労働問題に関する主な相談内容は以下の通りです。

- 未払い残業代請求への対応

- 賞与、賃金のトラブル

- 賃金規定の作成やリーガルチェック

- 就業規則の作成やリーガルチェック

- 従業員の採用や解雇のトラブル

- 団体交渉や労働組合に対する対応

- セクハラ、パワハラ、マタハラ等のハラスメント問題

- 労働基準監督署への対応

- 従業員による横領などの不正行為への対応

特に問題社員の対応では、退職勧奨や解雇の際にトラブルになりやすいため、弁護士が面談に同席することでトラブル防止につながります。また、妊娠・出産に関するハラスメント問題などの解決事例も報告されています。

知的財産権関連の法務相談

企業の競争力の源泉となる知的財産権に関する相談も重要な法務相談の一つです。知的財産権に関する主な相談内容には以下のようなものがあります。

- 特許権:新規性や進歩性の判断、特許出願の戦略、特許権侵害の可能性の検討

- 商標権:商標登録の可能性や他社商標との類似性の判断、商標権侵害への対応策

- 著作権:著作物の利用許諾や権利譲渡の契約書作成、著作権侵害への対処方法

- 営業秘密の保護:秘密保持契約の作成や、情報漏洩時の対応策

知的財産権については、新たな製品やサービスを展開する際に必ず問題となりますが、内容が難しく専門家である弁護士を通さずに解決することは難しい分野です。

取引先とのトラブル・債権回収に関する法務相談

企業活動において取引先との関係は重要であり、トラブルが発生した際の対応策を相談することができます。

- 売買代金・業務委託代金・運送代金などの債権回収

- Web制作費・システム開発費・工事代金など各種代金の回収

- 機械販売代金・家賃滞納の対応

- 計画倒産や取引先破産に関する対応

- 内容証明郵便・支払督促・差押えなどの法的手続き

- 取引先との契約解釈に基づくトラブル対応

- 不当な請求に対する対応

- 商品の瑕疵担保責任に関するトラブル

取引先とのトラブルの中には契約の解釈に基づくトラブルも多く、弁護士に相談することで問題点が明確になり、解決に向けた方向性を見つけやすくなります。

会社組織・ガバナンス関連の法務相談

企業の内部統治や組織運営に関する法的課題も重要な相談内容です。

- 取締役の違法行為差止仮処分に関する相談

- 退任取締役の未払役員報酬に関する相談

- 退任取締役(少数株主)との紛争解決

- 株式の譲渡や持株比率変更による取締役退任の実現

- 役員間のトラブル対応

- 取締役、監査役間のトラブル解決

- 社内規定整備

役員間のトラブルは企業経営に大きな影響を与えるため、専門的な法的助言が必要な分野です。

コンプライアンス関連の法務相談

法令遵守は企業の社会的責任を果たす上で不可欠であり、関連する相談も多く寄せられています。

- 企業活動に関連する法令の解釈や遵守についてのアドバイス

- コンプライアンス体制の構築や内部統制の整備

- 個人情報の取扱いに関する相談

- 社内規程や社内決裁フローに関する相談

- 法改正への対応についての相談

法的リスクや法令違反リスクを犯さないためにも、法務相談を積極的に利用することが重要です。

IT・デジタル・AI関連の法務相談

デジタル化の進展に伴い、IT関連の法的問題も増加しています。

- システム開発、受託開発等に関するトラブル

- ネット上の店舗運営でのトラブル

- ネットが絡む種々の法律問題

- EC・ネット通販に関連する法的問題

- インターネットの誹謗中傷トラブル

- 特定商取引法に関する相談

ITやインターネット関連のトラブルは新しい法的問題を含むことが多く、専門的な知識を持つ弁護士への相談が有効です。

不動産関連の法務相談

企業が保有・使用する不動産に関する法的問題も重要な相談事項です。

- 賃貸物件の退去時のトラブル

- 家賃滞納対応等の不動産管理

- 不動産関連のトラブル全般

- 競売物件に関する相談

企業法務相談は企業経営において直面する様々な法的課題の解決に不可欠なものです。契約書の作成・チェックから労務問題、知的財産権、取引先とのトラブル、会社組織の問題まで幅広い分野をカバーしています。

企業が抱える法的な問題を解決するためには、早めに専門家に相談することが重要であり、問題の拡大を防ぎ、スムーズな解決を図ることができます。企業法務に強い弁護士を選ぶことで、これまでの実績や豊富な判例知識をもとに、スピード解決に向けた対応が可能になるでしょう。

企業の法務相談の傾向と広がる法務格差

企業を取り巻く法的環境の変化により、コンプライアンスの徹底や法的リスク管理の必要性が増大しています。

グローバル化による国際取引の増加、デジタル技術の発展に伴う個人情報保護の問題、労働環境の変化による労務問題など、企業が直面する法的課題は多岐にわたり、その複雑性も増しています。このような状況下で、専門的な法務知識に基づく適切な対応が企業経営の安定と成長に不可欠となっているのです。

参照:経営法友会:企業法務の役割と求められる人材

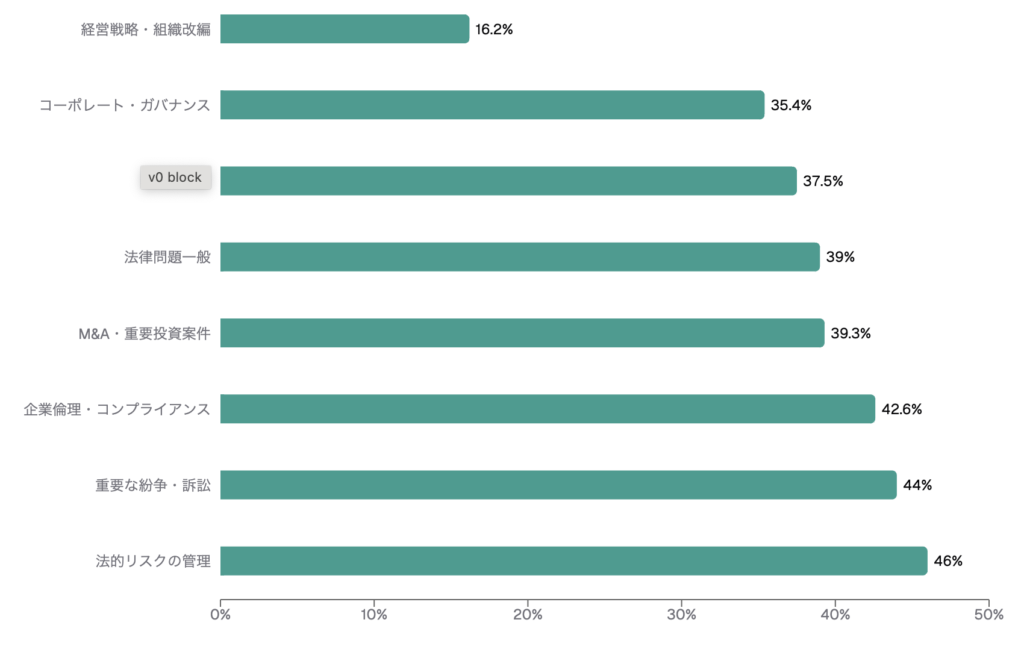

法務相談は多様化と増加の傾向

日本企業における法務相談ニーズは質・量ともに拡大しています。法務部門実態調査によると、企業での法務相談で増加している事項として、法的リスクの管理(46.0%)、重要な紛争・訴訟(44.0%)、企業倫理・コンプライアンス(42.6%)、M&A・重要投資案件(39.3%)、法律問題一般(39.0%)などが上位に挙げられています。

これらの数字は、企業経営における法務機能の重要性が高まっていることを如実に表しています。

経営環境の変化による法的課題の多様化

企業を取り巻く経営環境の急速な変化により、法務相談ニーズは質・量ともに著しく拡大しています。特に、グローバル化とテクノロジーの発展という二つの大きな潮流が、新たな法的課題を生み出す要因となっています。法務部門実態調査によれば、海外でのビジネス展開や紛争・訴訟への対応が必要となり、リスクが国境を越えて多様化・複雑化することで、法務部門の出番が増加しています。

グローバル化に関しては、少子高齢化・成熟化による国内市場の縮小や、東西冷戦の終結と新興国の発展を契機として、海外進出や国際取引の増加が進んでいます。この結果、海外競争法やFCPA、GDPRといった国際的な法規制への対応が求められるようになりました。

一方、テクノロジーの発展については、ITをはじめとする技術の飛躍的進歩により、ビジネスのあり方が大きく変貌し、新たな法務ニーズが大量に発生しています。特に法体系が未開拓の分野では、グレーゾーンが拡大し、ルールメイキングの必要性も高まっています。

企業法務相談の内容の複雑化

企業法務相談の内容は、従来の契約書チェックや訴訟対応にとどまらず、より複雑かつ多岐にわたるものへと変化しています。

労務問題については、「解雇・退職勧奨」「未払い賃金」「ハラスメント・メンタルヘルス」「労働審判」「団交労組」など、事案が多岐に及んでいます。特に「問題社員対応」一つを取っても、「配置転換」「退職勧奨」「懲戒解雇」など様々な対応が必要となり、自社だけでは具体的な進め方が分からず苦慮するケースが増えています。

さらに、「相次ぐインサイダー取引の発覚」「不祥事対応」「フリーランス新法の施行開始」など、2024年の重大ニュースを踏まえた法務トレンドが取り上げられています。このように、企業法務は時事的な課題にも迅速に対応する必要があり、法務担当者には常に最新の法的知識とリスク感覚が求められているのです。

顧客ニーズの多様化と法務部門の役割変化

法務相談におけるニーズの多様化は、弁護士業界にも大きな影響を与えています。従来の民事・刑事裁判の他に、企業のコンプライアンス対応やメンタルヘルス関連のサポートなど、新たな法的支援が求められるようになっています。また、インターネットやSNS上のトラブルに対応する分野も成長を見せており、弁護士には新しい専門知識やスキルの習得が求められるようになりました。

企業法務部門の役割も大きく変化しています。16年前は担当業務を示す際に特定の法令(〇〇法担当)という形で示していましたが、現在はサステナビリティなど特定の法令対応を超えた複合的な領域で業務が示されるようになりました。

法律知識は当然として、それだけでは対応できない案件が増えており、答えのない問題に対しても解決策を提示することが法務部門に求められています。

企業内法務人材の増加

企業法務ニーズの高まりを反映し、企業内で法務を担当する人材も増加傾向にあります。特に注目すべきは、企業内弁護士(組織内弁護士)の急増です。日本組織内弁護士協会(JILA)の統計によれば、2001年にはわずか66人だった組織内弁護士が、2024年6月時点では1,931人にまで増加しています。

以下は、日本国内の弁護士数と企業内弁護士数の推移を示す表です。企業内弁護士の割合も含めて、2001年から2024年までのデータをまとめています。

| 年度 | 企業内弁護士の人数 | 弁護士数 | 企業内弁護士の割合 |

|---|---|---|---|

| 2001 | 66 | 18,243 | 0.36% |

| 2002 | 80 | 18,838 | 0.42% |

| 2003 | 88 | 19,508 | 0.45% |

| 2004 | 109 | 20,224 | 0.54% |

| 2005 | 123 | 21,185 | 0.58% |

| 2006 | 146 | 22,021 | 0.66% |

| 2007 | 188 | 23,119 | 0.81% |

| 2008 | 266 | 25,041 | 1.06% |

| 2009 | 354 | 26,930 | 1.31% |

| 2010 | 428 | 28,789 | 1.49% |

| 2011 | 587 | 30,485 | 1.93% |

| 2012 | 771 | 32,088 | 2.40% |

| 2013 | 953 | 33,624 | 2.83% |

| 2014 | 1,179 | 35,045 | 3.36% |

| 2015 | 1,442 | 36,415 | 3.96% |

| 2016 | 1,707 | 37,680 | 4.53% |

| 2017 | 1,931 | 38,980 | 4.95% |

| 2018 | 2,161 | 40,066 | 5.39% |

| 2019 | 2,418 | 41,118 | 5.88% |

| 2020 | 2,629 | 42,164 | 6.24% |

| 2021 | 2,820 | 43,206 | 6.53% |

| 2022 | 2,965 | 44,101 | 6.72% |

| 2023 | 3,184 | 44,818 | 7.10% |

| 2024 | 3,391 | 45,633 | 7.43% |

この増加の背景には、個人情報の取り扱いやM&A対応など、高度な法律知識が要求される業務の増加があります。また、予防法務の重要性への認識が高まったことで、問題が発生する前に法的リスクを管理する体制を整える企業が増えてきたことも一因です。企業内弁護士は、社内の事業内容や企業文化を深く理解した上で法的アドバイスを提供できる点が評価され、経営陣に加わるケースも出てきています。

企業間の法務格差の実態

法務人材の偏在

法務ニーズが高まる一方で、企業間での法務体制には大きな格差が存在しています。法務部門実態調査によると、法務人材は組織規模が大きい企業に集中しており、全体の22%の企業に62%の法務人材が所属しているというデータがあります。

つまり、大企業に法務人材が集中し、中小企業では法務体制が脆弱である実態が浮き彫りになっています。

特に中小企業では、専任の法務担当者を置くことすら難しく、総務部や経営者自身が法務業務を兼任しているケースが多いです。また、法務の重要性は認識していても、「法務は収益に直接影響しないので後回し」という考えから、法務体制の整備が進んでいない企業も少なくありません。こうした状況が、企業間の法務格差をさらに拡大させる要因となっています。参照:

顧問弁護士の有無による格差

企業の法務体制における重要な要素として、顧問弁護士の存在があります。顧問弁護士を持つ企業と持たない企業の間には、法的リスク対応能力に大きな差が生じています。特に中小企業では、「うちの会社には顧問弁護士はいらない」と考え、法律の専門家を置くことを贅沢と捉える傾向があります。

企業内弁護士の数が増加傾向にあるとはいえ、「日本国内に400万社以上の企業がある中で、2,000人程度しか企業内弁護士がいない」という現状は、明らかに需要と供給のバランスが取れていないことを示しています。

多くの企業、特に中小企業においては、社内に法務部を持たず、法務面まで手が回らないといった悩みを抱える経営者や管理者が多いのが実情です。

弁護士に対する心理的障壁

弁護士への相談にはさまざまな心理的障壁も存在しています。弁護士ドットコムによる「弁護士や法律トラブル」に関する意識調査によれば、約78.8%の人が弁護士に「相談しづらい」と回答しており、弁護士相談へのハードルが高いことが明らかになっています。

また、「どのような時に弁護士に相談すればよいか理解していますか?」という質問に対しては、半数以上の59.9%が「理解していない」と回答しており、法律相談へのアクセスが容易でない状況がうかがえます。

参照:【「弁護士や法律トラブル」に関する意識調査】2割の人が法律トラブルを抱えた経験があることが判明

顧問弁護士の不在・法務相談をしないことによるリスク

法的トラブルへの対応遅延

顧問弁護士がいない企業は、法的トラブルが発生した際に適切な対応が遅れるリスクを抱えています。専門的な法律知識を持つ顧問弁護士不在の状況では、問題の初期段階での適切な判断や対応を誤り、結果として事態を悪化させてしまう可能性が高まります。

例えば、従業員が業務中に事故を起こした場合、会社としての責任範囲や適切な対応方法について、法的な視点からの判断が必要です。顧問弁護士がいれば即座に相談できますが、不在の場合は自社判断に頼らざるを得ず、一手遅れの対応となりかねません。また、SNSの普及により企業の評判リスクも高まっている現代では、法的に適切かつ迅速な対応がより一層重要となっています。

契約書の不備によるリスク

顧問弁護士がいない企業では、契約書のリーガルチェックが不十分になるリスクが高まります。専門的な法律知識を持たない企業担当者が契約書を作成すると、重要な法的問題点を見落とす可能性があります。

契約書の不備は、企業に様々なリスクをもたらします。曖昧な表現や必要な規定の欠如が後々大きなトラブルの原因となり、最悪の場合、予期せぬ損害賠償責任を負ったり、有利な条件を失ったりする可能性があります。また、契約の解釈をめぐる訴訟に発展すれば、多大な時間と費用を要することになります。

例えば、IT企業のシステム開発においては契約不適合責任のリスクがつきまといます。システムの品質やバグの発生など、契約と合わない事象が発生した場合に損害賠償請求を受けるリスクがありますが、適切な契約書を作成することでこのリスクを軽減できます。

労務管理の不備による問題

不適切な労務管理は、企業にとって深刻な問題を引き起こします。労働法に対する理解が不十分な場合、就業規則や労働契約の整備を怠ると、労働条件が不明瞭となり、従業員との間で紛争が生じやすくなります。

また、労働時間管理や残業代の支払いに関する法令違反は、従業員の不満を招くだけでなく、是正勧告等の行政指導のリスクも高まります。さらに、安易な解雇や雇止めは、解雇無効の紛争につながる可能性があり、バックペイや解決金などの経済的負担が発生するだけでなく、会社の社会的評価も大きく低下してしまいます。

例えば、従業員から残業代の支払いについて疑問点を指摘された場合、すぐに顧問弁護士に相談すれば適切な対応ができますが、これを放置すると労基署からの是正勧告を受けたり、退職後に未払い残業代請求訴訟を起こされたりするといった大きなトラブルに発展する可能性があります。

顧問弁護士を活用する意義

企業法務の相談先としては、主に顧問弁護士と契約する方法とタイムチャージ制の法律事務所に相談する方法があります。

顧問弁護士と契約する場合、月額の顧問料が固定費として発生しますが、日頃からコミュニケーションを取ることで自社のビジネスや方針を理解した上での的確なアドバイスが得られるメリットがあります。

予防法務としての役割

顧問弁護士は、問題が発生した後の対応だけでなく、問題の発生自体を防ぐ予防法務の面でも重要な役割を果たします。法的リスクを早期に発見し、適切な対策を講じることで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

トラブルが起きた際に重要になるのは、日頃から法務面でのトラブル対策ができているかどうかという点です。この点を怠っていた場合、トラブルが起きた際に著しく不利な立場に置かれることになります。顧問弁護士は、契約書のチェックや社内規則の整備など、法的リスクマネジメントを実現する上で不可欠な存在です。

法務相談へのアクセス改善の動き

法律相談へのアクセス改善に向けた取り組みも進んでいます。弁護士ドットコムの調査によれば、「法律についてもっと知りたい、知っておきたいと感じますか?」という質問に対して、66.6%が「とてもそう思う」「そう思う」と回答しており、法律知識へのニーズが高いことが分かります。

また、「いざとなったときに法律のことを相談できるサービスがほしいですか?」という質問には、88.5%が「とてもそう思う」「そう思う」と回答しており、法律相談サービスへの需要の高さがうかがえます。

こうしたニーズに応えるため、オンライン法律相談の導入や、弁護士・法律事務所を検索できるポータルサイトの充実など、法律相談へのアクセスを改善する取り組みが進んでいます。法務相談における新しいアプローチとして、弁護士は新しいテクノロジーの活用や、他分野との連携を通じて、従来の方法では解決が難しかった問題に取り組むことが可能となっています。

AI・ブロックチェーン等の新領域の法務対応

法務相談の未来には大きな変革が待ち受けています。弁護士の視点から見ると、技術の進化は法律業務にも多大な影響を与え、AIやブロックチェーン技術を活用することで、効率的な契約管理や透明性のある取引が可能となります1。これにより、法律問題の予防にも役立つと考えられています。

一方、企業法務部門の未来については、「契約」業務が減るという予想が多く、その理由として「リーガルテック・AIによる業務の自動化」が挙げられています。特に大企業ではテクノロジー導入意欲が高く、従来の定型業務を効率化し、より高付加価値な業務にリソースをシフトさせる傾向が見られます。

中小企業においては、法務業務のコアとノンコアを見極め、ノンコア業務のアウトソースを進める意識が高まっています。これにより、限られた法務リソースを効率的に活用し、企業の競争力強化につなげることが期待されています。

日常的にコミュニケーションが取れるという安心感

企業法務の相談先としては、主に顧問弁護士と契約する方法とタイムチャージ制の法律事務所に相談する方法があります。顧問弁護士と契約する場合、月額の顧問料が固定費として発生しますが、日頃からコミュニケーションを取ることで自社のビジネスや方針を理解した上での的確なアドバイスが得られるメリットがあります。

顧問料の相場は法律事務所によって異なりますが、会社の規模やサポート内容に応じて複数の料金プランが設定されていることが多いです。相場としては月額5万円が必要最低限のサポートを提供する顧問料として設定されているケースが多いですが、月額1万円~3万円程度という格安プランを提供する事務所も存在します。

一方、タイムチャージ制の場合は、顧問弁護士のように毎月の固定費がかからないメリットがありますが、実際にトラブルが発生した際の費用予測が難しく、説明に時間がかかり多額の費用が発生する可能性もあります。

企業法務相談における弁護士費用の相場と種類

企業活動において法的課題に対応するための弁護士費用は、相談形態や依頼内容によって大きく異なります。本レポートでは、企業法務相談における弁護士費用の相場と内訳について詳細に解説します。

企業法務相談の弁護士費用は、法律相談料、顧問契約料、スポット業務の費用など様々な形態があり、法律事務所によって料金体系が異なります。

一般的な相場としては、法律相談は30分あたり5,000円~15,000円程度、顧問契約は月額3万円~11万円程度となっています。また、契約書作成などのスポット業務は内容によって大きく異なりますが、定型的なものでも3万円程度から、複雑なものになると22万円以上かかる場合もあります。

企業の規模やニーズ、相談頻度などを考慮し、最適な弁護士費用の支払い方を選択することが重要です。複数の法律事務所の料金体系を比較検討した上で、自社に最適な弁護士を選ぶことをおすすめします。

初回相談料

多くの法律事務所では、初回相談について特別料金を設定しています:

- 初回無料(最大30分まで)の事務所もあります

- 30分あたり5,000円(税込5,500円)

- 30分あたり11,000円(税込)

特に中小企業と大企業では料金設定が異なる場合があります:

- 中小企業法律相談:30分当たり7,500円(税込8,250円)

- 大企業・中堅企業法律相談:30分当たり10,000円~15,000円(税込11,000円~16,500円)

2回目以降の相談料

- 60分11,000円(30分延長ごとに5,500円加算)

- 1時間あたり33,000円(税込)~(相談内容による)

- 1時間以内で20,000円(税込22,000円)

- タイムチャージ制の場合、1時間あたり3万円~5万円程度

顧問契約の費用体系

企業が継続的に法務サポートを受けるための顧問契約の費用は、月額制で設定されていることが一般的です。

月額顧問料の相場

顧問料の相場は月額3万円~11万円程度で、企業規模やサービス内容によって異なります:

- 一般的な相場:月額5万円程度

- ライトプラン:月額3万3,000円(税込)

- スタンダードプラン:月額5万5,000円(税込)

- プレミアプラン:月額11万円(税込)

企業規模の大きい場合や、より充実したサービスを求める場合:

- 従業員50名以下:月額110,000円(税込)~

- 従業員100名以下:月額100,000円(税込110,000円)

- 従業員300名以下:月額200,000円(税込220,000円) など

顧問契約に含まれるサービス

顧問契約には、通常以下のようなサービスが含まれています:

- 法律相談(プランによって月間の対応時間が異なる)

- 契約書の作成・チェック(年間の対応件数が限定されることが多い)

- 内容証明郵便の作成(月間対応件数が限定される場合あり)

- 社内研修講師(年間回数が限定される)

- 弁護士報酬割引(着手金・成功報酬の10%~30%割引)

基本的な目安として、月額顧問料5万5,000円(税込)のプランでは、月間約2時間30分~4時間の対応時間が含まれています。

契約書関連の費用

- 契約書の作成・添削:220,000円(税込)~

- 時間制:30分あたり10,000円(税込11,000円)

- 定額制(定型的なもの):1通あたり30,000円(税込33,000円)~

- 定額制(非定型的なもの):1通あたり100,000円(税込110,000円)~

具体的な例として・・・

- 代金支払を求める内容証明郵便(定型的):30,000円(税込33,000円)~

- A4判2枚程度の出向契約書の草案:50,000円(税込55,000円)~

- A4判4枚程度の業務委託契約書の草案:100,000円(税込110,000円)~

特殊な法務サービスの費用

| 項目 | 費用 |

|---|---|

| 各種規程・ポリシーの作成費用 | ・個人情報取扱基準(プライバシーポリシー)、各種規程の作成:220,000円(税込)~ ・コンプライアンス戦略、内部統制戦略、内部通報制度策定:660,000円(税込)~ |

| 会社設立関連 | 会社設立にかかる弁護士費用は10万円程度が目安です(印紙代や登録免許税などの費用は別途必要)。 |

| 株主総会対策 | 株主総会対策のような特殊な法務サービスは660,000円(税込)~となっています。 |

| 事業承継 | 事業承継関連のサービス費用は660,000円(税込)~となっています。 |

企業法務に強い弁護士の選び方と注意すべきポイント

企業の持続的な成長と安定した経営を実現するためには、法的リスクを適切に管理し、様々な法務課題に対処できる信頼できるパートナーとしての弁護士の存在が不可欠です。特に企業法務に強い弁護士を選ぶことは、予防法務から紛争解決まで幅広い法的サポートを受けるために重要です。

しかし、どのような基準で弁護士を選べばよいのか悩まれる経営者も多いでしょう。本レポートでは、企業法務に強い弁護士を選ぶ際の具体的なポイントと注意点を詳しく解説します。

専門性と実績を確認する

企業法務に強い弁護士を選ぶ際の最も重要なポイントは、企業法務における専門性と実績を確認することです。弁護士によって得意分野は異なり、すべての弁護士が企業法務に精通しているわけではありません。

企業法務に強い弁護士の特徴として、次のような点が挙げられます:

- 企業法務に関する十分な知識と経験を有している

- 企業の法的リスクを予防するための視点を持っている

- 労務問題、契約書作成、債権回収、クレーム対応など企業が直面しやすい法的課題への対応経験がある

- 同規模・同業種の企業での顧問実績がある

特に、自社の企業規模や業種に合った弁護士を選ぶことが重要です。中小企業の法務に強い弁護士、金融業界の法務を得意とする弁護士など、企業の特性に合った専門性を持つ弁護士を選ぶことで、より適切な法務アドバイスを受けることができます。

コミュニケーション能力を評価する

弁護士とのコミュニケーションがスムーズであることは、企業法務を進める上で非常に重要な要素です。コミュニケーション能力の高い弁護士の特徴として、以下の点が挙げられます:

- 説明がわかりやすい(難解な法律問題を平易な表現で説明できる)

- レスポンスが適切(タイミング良く返答がある)

- 多様なコミュニケーション手段を提供している(電話、メール、チャット、オンライン面談など)

- 親身になって話を聞いてくれる姿勢がある

特に「説明のわかりやすさ」は重要です。法律の専門用語を連発して理解しづらい説明をする弁護士では、有効な法的アドバイスを受けることが難しくなります。また、ビジネスの現場では迅速な対応が求められることも多いため、レスポンスの速さも重要な選定基準となります。

自社ビジネスへの理解度を確認する

企業法務に強い弁護士は、法律の知識だけでなく、企業活動そのものへの理解が不可欠です。企業のビジネスモデルや業界特性を理解している弁護士は、より実践的で効果的な法的アドバイスを提供することができます。

ビジネスへの理解度が高い弁護士の特徴:

- 企業の組織や事業内容を理解しようとする姿勢がある

- ビジネスモデル、主要顧客(B to B、B to C)、企業理念などを確認する

- 画一的・形式的な法的処理ではなく、企業の実情に合わせた柔軟な対応ができる

- 業界特有の課題や特殊性への理解がある

弁護士を選ぶ際には、初回の相談時に自社のビジネスモデルや業界特性について質問し、それに対する理解度や関心を確認することが有効です。

対応の迅速性と利便性

企業が法的課題に直面した際、迅速な対応が求められることがしばしばあります。そのため、弁護士の対応の迅速性は重要な選定基準となります。

- 継続的に連絡が取りやすいか

- 緊急時の対応が可能か

- コミュニケーション手段が充実しているか(電話、メール、オンライン会議など)

- レスポンスの速さはどうか

特に顧問弁護士を選ぶ場合、「継続的に連絡が取れて、迅速な対応が可能であるか」は重要な基準です。連絡がなかなか取れない弁護士、電話をかけてもいつも不在で折り返しがない弁護士、メールを送ってもスムーズに返信が来ない弁護士などは、企業法務の顧問弁護士としては適切とはいえません。

料金体系の明確さ

弁護士費用の透明性も、弁護士選定の重要な基準です。企業法務に強い弁護士を選ぶ際には、料金体系が明確であることを確認しましょう。

- 顧問料の金額と内容(何が含まれるか)

- 追加料金が発生する条件

- 料金表や見積もりの提示があるか

- 費用対効果は適切か

特に顧問契約の場合、サービス内容と料金の関係が不明確なケースもあります。月額の基本料金が安くても、実際に依頼する内容によっては追加料金が発生し、総額としては高くなることもあるため注意が必要です。料金表を提示し、サービス内容と費用の関係を明確に説明してくれる弁護士事務所を選ぶことが望ましいでしょう。

提供サービスの範囲と品質

企業法務に強い弁護士を選ぶ際には、提供されるサービスの範囲と品質を確認することも重要です。

- 顧問契約に含まれるサービスの具体的な内容

- 企業が必要とするサービスが提供されるか

- サービスの質はどうか(過去の実績や口コミなど)

- どこまでのサポートが受けられるか(助言のみか、具体的な対応まで含むか)

例えば、問題社員対応が発生した場合、顧問弁護士として相談を受けて助言するにとどまるのか、顧問契約の範囲内で事案の調査、証拠の収集、指導書の作成・交付、懲戒処分や退職勧奨の手続きの指揮・同席対応までを行ってくれるのか、といった点を明確にしておくことが重要です。

避けるべき弁護士の特徴

対応の遅さと不十分なコミュニケーション

企業法務において避けるべき弁護士の特徴として、対応の遅さと不十分なコミュニケーションが挙げられます。

- 適切な時間管理ができず、対応が遅い

- 緊急案件とそうでない案件の優先順位付けができていない

- 連絡がつきにくい、返信が遅い

- 説明が難解で理解しづらい

時間管理ができない弁護士は、依頼者の信頼を損ねる可能性があります。また、説明がわかりにくく、質問に対する回答が不明確な弁護士も避けるべきでしょう。

攻撃的な姿勢と一方的な決定

一部の弁護士には攻撃的な姿勢をとったり、依頼者の意見を無視して一方的に決定を下したりする傾向がある場合があります。

- 相手方に対して過度に攻撃的で対話や妥協の余地がない

- 依頼者の意見や意向を無視する

- 一方的な決定を下す

- 企業の評判を損なうような行動をとる

このような弁護士は、短期的には強硬な姿勢で結果を出すように見えても、長期的には依頼者との信頼関係を損ない、また交渉の場で不必要な緊張を生み出す可能性があります。

不適切な秘密保持

弁護士は依頼者の情報を厳格に機密として守る責任がありますが、情報漏洩や適切な対応の不足が生じる場合があります。

- 企業の機密情報の管理が不十分

- セキュリティ対策が不足している

- 情報漏洩のリスクがある

企業法務では、企業の秘密情報や戦略的情報を扱うことが多いため、情報管理の徹底された弁護士を選ぶことが重要です。

今の顧問弁護士で良いのか?セカンド顧問という選択肢も検討

企業法務体制を強化する方法として、セカンド顧問弁護士を契約するという選択肢もあります。特に専門分野に強い弁護士を別途顧問として契約することで、既存の顧問弁護士では対応しきれない専門的な法務ニーズに対応することが可能になります。

例えば、IT企業では、サイバーセキュリティ基本法、個人情報保護法、不正アクセス禁止法、電子契約法など、ITに関連する法律に精通した弁護士のサポートが必要となるケースがあります。このような専門分野に強い弁護士をセカンド顧問として契約することで、より充実した法務サポートを受けることができます。

今後増加する可能性の高い法務相談

現代のビジネス環境では、企業が直面する法的課題は複雑化・多様化の一途をたどっています。テクノロジーの進化、グローバル化の加速、そして社会的要請の変化により、法務相談のニーズも質・量ともに大きく変化しています。本報告書では、今後増加する可能性の高い法務相談の内容について、最新のデータと動向に基づいて分析します。

AI・デジタル技術に関する法的課題

テクノロジーの急速な発展に伴い、AI・デジタル技術に関連する法務相談は今後さらに増加すると予測されています。特にAIの導入が進む中で、AIが作成したコンテンツの著作権、AIによる意思決定の法的責任、AIの活用における倫理的問題など、これまでにない新たな法的課題が生じています。

また、膨大なデータを迅速に処理するAI技術は、法律文書の分析や事例検索において革新的な変化をもたらしています。これにより法律相談の質を高め、迅速な情報提供が可能になる一方で、AIの判断に関する法的責任の所在といった新たな問題も生じています。

サイバーセキュリティとデータプライバシー問題

デジタル化が進む現代社会では、サイバーセキュリティとデータプライバシーに関する法務相談が急増しています。特にDXの推進とともにSNSが生活の一部となり、特定の人を中傷したり、プライバシーを侵害したりするなど、SNS上での法的トラブルが後を絶ちません。

情報の拡散が迅速になった現代では、企業もまた法的リスクにさらされやすくなっています。例えば、社員が誤った情報をSNSで発信した場合の企業責任や、個人情報保護法、GDPR等のデータ保護規制への対応など、デジタル時代特有の法的課題に関する相談が増加傾向にあります。

国際取引・海外進出に関する法務相談

グローバル化の進展により、国際取引や海外進出に関する法務相談は今後も増加していくと予測されます。少子高齢化・成熟化による国内市場の縮小や、東西冷戦の終結と新興国の発展を契機として、海外進出(国際取引・現地生産)の増加が進んでいます。

この結果、海外でのビジネス展開や紛争・訴訟への対応が必要となり、リスクが国境を越えて多様化・複雑化することで、法務部門の出番が増加しています。特に海外競争法、FCPA(海外腐敗行為防止法)、GDPR(EU一般データ保護規則)などの国際的な法規制への対応に関する相談が増えています。

国際紛争解決と越境法務

国際的な事業展開が進む中で、異なる法域間での紛争解決や契約履行に関する相談も増加しています。国際法、国際契約、知的財産権、国際紛争解決などの分野での専門知識を持つ法務担当者は、今や重要な存在となっています1。

特に重要なのは、経済や金融、データ、人のボーダレス化に伴い、一国の法制度だけでは対応できない複雑な法的問題が増えていることです。このような状況下で、国際法務に精通した専門家へのニーズは今後さらに高まると考えられます。

コンプライアンス体制の強化

企業にとってコンプライアンスの遵守・強化が喫緊の経営課題となっており、法務部門実態調査によれば、企業法務相談で増加している事項として「企業倫理・コンプライアンス」(42.6%)が上位に挙げられています。

組織内に法務部を新設する事例は少なくなく、多くの企業に見られる法務担当者の採用・育成の活発化が、法務の需要拡大につながっています。特に「相次ぐインサイダー取引の発覚」「不祥事対応」など、2024年の重大ニュースを踏まえた法務トレンドが注目されており、コンプライアンス関連の相談はさらに増加すると予測されます。

ESG・サステナビリティに関する法的課題

企業に対する社会的な要求が高度化する中、ESG(環境・社会・ガバナンス)やサステナビリティに関する法的課題への対応が求められています。法務部門の役割も大きく変化しており、16年前は担当業務を特定の法令(〇〇法担当)という形で示していましたが、現在はサステナビリティなど特定の法令対応を超えた複合的な領域で業務が示されるようになりました。

法律知識は当然として、それだけでは対応できない案件が増えており、答えのない問題に対しても解決策を提示することが法務部門に求められています。企業の社会的責任(SDGs等)に関する法的問題の相談は、今後さらに増加するでしょう。

労働環境の変化に伴う労務相談

テレワークの普及や働き方の多様化に伴い、労務問題に関する法的相談が増加しています。特に「フリーランス新法の施行開始」など、働き方に関連する新たな法制度への対応が求められています。

船井総研の調査によれば、企業経営において優秀な人財の確保・定着が重要となる中、「雇用問題」に関する法務ニーズが高まっています。労働法は改正が多く、法改正に合わせた書面改定や研修の提案が必要なほか、働き方に影響を与える重要判例も頻出することから、弁護士側から積極的に提案できる機会が多いテーマとなっています。

ハラスメント対応と健康経営

労働環境におけるハラスメント問題や従業員の健康管理に関する法的相談も増加しています。

- 「問題社員を解雇したい」

- 「不当解雇で訴えられた」

- 「残業代請求された」

- 「就業規則を作成・チェックしたい」

といった、ニーズが潜在化した相談が多く、弁護士側からすると比較的案件化しやすいテーマとなっています。

緊急性の高い案件では、スポットで受任するだけでなく、弁護士報酬を分割することや付随する問題への解決提案をすることで顧問契約締結にも繋がりやすい傾向があります。

健康・医療分野における法務相談

健康・医療分野における法務相談のニーズも高まっています。2021年の調査では、薬機法に関する相談が全相談のうち半分程度を占めたという報告があります。また、新規事業立ち上げ等、特商法関連(定期購入・サブスクなど)、未承認医療機器についての相談も多いことが分かっています。

特に注目すべきは、コロナ禍をビジネスチャンスにとらえ、新たにECで健康分野の商品・サービスを始めようという事業立ち上げ、新規分野のスタートアップに関する相談件数が増えていることです。この傾向は今後も続くと予測されます。

DX推進と法的対応

2022年5月に公布された民事裁判のIT化により、訴状提出や訴訟記録の閲覧・複写がオンラインで可能になるなど、様々な法的手続きのオンライン化が進んでいます。これに続いて、顧客獲得・見込み客育成・案件管理などのDX化も進められています。

このような法的手続きのデジタル化に伴い、電子契約の有効性や電子帳簿の法的要件、オンライン手続きにおけるセキュリティ対策など、デジタル時代の法的課題に関する相談が増加すると予測されます。

結論

日本企業における法務相談ニーズは急速に高まっていますが、企業間での法務体制には大きな格差が存在しています。特に中小企業では、法務人材の不足や顧問弁護士の不在により、様々な法的リスクに直面しています。法的トラブルへの対応遅延、契約書の不備、労務管理の問題など、顧問弁護士不在がもたらすリスクは多岐にわたります。

企業が持続的に成長し、安定した経営基盤を築くためには、法的リスクを適切に管理することが不可欠です。そのためには、顧問弁護士との契約や法務体制の整備が重要となります。顧問弁護士は、問題発生時の対応だけでなく、予防法務の観点からも企業経営に大きく貢献します。

今後、企業間の法務格差を縮小し、日本企業全体の法的リスク管理能力を向上させるためには、中小企業を含めたあらゆる規模の企業が、法務の重要性を認識し、適切な法務体制を整備していくことが求められます。企業法務弁護士への相談は、そのための重要なステップとなるでしょう。

- 「法務部門実態調査」の分析で見える企業における法務人財需要の変化(https://www.moj.go.jp/)

- 企業法務の役割と求められる人材|中央教育審議会大学分科会 法科大学院等特別委員会(https://www.mext.go.jp/)

- 社内弁護士、10年で5倍法務ニーズ拡大、人材確保に課題(https://www.nikkei.com/)

- 中小企業の弁護士ニーズ全国調査報告書 (調査結果編)(https://www.nichibenren.or.jp/)

- 企業法務部門の現状の課題と将来像について(https://www.law.nihon-u.ac.jp/)

- 中小企業の弁護士ニーズ全国調査報告書 分析提言編(https://www.nichibenren.or.jp/)